Cada uno se imagina el fin del mundo como puede. Para esa secta judía milenarista que eran los primeros cristianos, no quedaba más remedio que pensar que estaba a la vuelta de la esquina, era la única manera de coaligar el judaísmo rabínico con el concepto del Mesías griego que les iban colando poco a poco los discípulos de San Pablo. Qué cabritos. Así que el Apocalípsis era lo mismo un código encriptado que un mensaje del rollo “tranquilos, que aunque os torture y odie todo el mundo, el fin está cerca”. Cuando te están quemando en el circo, con Nerón sin saber que iba a inspirar Quo Vadis? o Murena, esa idea ayuda.

Slavoj Zizek analizó en 2006, con hiperbólica y marxista maldad, la película Hijos de los hombres, del mejicano Alfonso Cuarón. Protagonizada por Clive Owen y con Michael Caine y Julianne Moore como secundarios de lujo, retrata un mundo, en el año 2027, en el que la Humanidad al completo se ha vuelto estéril, donde el terrorismo campa a sus anchas y el protagonista debe proteger a una chica de 18 años embarazada que representa, quizás, la última esperanza del mundo.

Es un fin del mundo a cuentagotas que Zizek identifica como el anunciado por Friedrich Nietzsche, no un fin del mundo real, físico, sino metafórico, encarnado en el nihilismo de unos Últimos Hombres faltos de espíritu. Contra esa esterilidad espiritual combate el protagonista de la película de Cuarón, que despierta de su letargo pasota –ni siquiera un atentado terrorista en la cafetería de la que acaba de salir y del que se libra de milagro lo perturba– gracias a la visión de la última mujer embarazada del planeta. Una epifanía cuyas implicaciones religiosas no se evitan y que viven varios personajes más a lo largo del filme.

Una conclusión parecida es a la que llega William Whithey Gull, el Jack el Destripador de Alan Moore y Eddie Campbel en From Hell, cuando durante su último asesinato ritual, el de Mary Kelly –o no–, accede a un estadio de conciencia superior y se ve transportado a una moderna oficina de finales del siglo XX, el momento en que el cómic fue escrito.

Gull se halla rodeado por maravillas de la técnica que para los londinenses contemporáneos que contempla son cotidianas, pero encuentra a sus descendientes carentes de espíritu. Se sube a una mesa y, en apariencia sin ser percibido por ellos, les lanza un discurso que en realidad Moore está dirigiendo a sus lectores. ¿Acaso sólo le serán concedidas maravillas al hombre cuándo no le quede capacidad de asombro? Todas vuestras mujeres muestran su sexo, pero eso no despierta la más mínima reacción en vosotros. ¿Esto es el futuro? ¿Un apocalipsis de las cacatúas?

Una variante para niños de ese apocalipsis de la mediocridad, de ese fin del mundo que llega sin gritos ni suspiros, sino con gente aplaudiendo, es el que se refleja en Wall.E. Es el Apocalipsis Gordo, un mundo sobre el que a poco que se reflexiona produce auténticos escalofríos. Mientras el planeta se pudre cubierto de basura, los humanos se han visto reducidos a un grupo de bebés grandotes, cuyas vidas consisten en entretenerse de manera insustancial y comer.

La esperanza es la dignidad común y humilde es un robot de veleidades antropomorfas que cumple su programación hasta el extremo, igual que ese timonel primo hermano de Hal 9000. Sin embargo, el momento revolucionario de los gorditos espaciales no son los primeros pasos del capitán al ritmo de Así habló Zaratrusta, sino cuando los dos gordos que consiguen gustarse porque se les rompen los televisores se ponen de acuerdo para rescatar a los niños. Reflejan, eso sí, la misma decisión del capitán y de Wall.E al intentar salvar primera la planta y luego a E.V.A.: hacerse responsables de alguien más aparte de sí mismo, planificar el futuro, y, por tanto, supuestamente, madurar.

Pero se trata de apocalipsis que ya podemos considerar pasados de moda. Son apocalipsis para ricos y ya los inventó H.G.Wells en La máquina del tiempo, delirio cientifista y fabiano. El viajero del tiempo sin nombre cree en un primer momento que los desangelados ‘eloi’ que viven a la luz del sol en un aparente paraíso libre de trabajo o preocupaciones son resultado del triunfo del comunismo, hasta que descubre a los ‘morlocks’, los habitantes del subsuelo, que los utilizan como despensa

Las adaptaciones cinematográficas más recientes tienden a obviar un detalle de la novela: no hay un terrible cataclismo que acabe con la humanidad dividida y evolucionando en dos direcciones, es la propia deriva del capitalismo la que lo provoca, al “enterrar” a los obreros en las fábricas y obligarlos a sobrevivir como animales. Los ‘morlocks’ de Wells no son malos, ni los ‘eloi’ buenos, por mucho que el viajero del tiempo conviva con estos últimos. Todos son víctimas.

El apocalipsis de las cacatúas, el de los ‘eloi’, Hijos de los hombres o los gordos con poca conciencia ecológica –el mayor pecado de un californiano que viva aislado del universo, entre la mansión de Hank Moody y las preciosas casas unifamiliares de Modern Family, donde los problemas económicos no existen, donde lo malo no es ser gay o hispano, lo malo es ser pobre–, es un apocalipsis que ya no nos afecta, o no debería. ¿Qué puede decirnos? Es un apocalipsis de fin de la historia, de no hay más allá, donde las únicas batallas que quedan consisten en saber cómo de bonita dejamos la cara del mercado.

Lo mismo ocurre en engendros como 2012, por mucho que aquí respetemos en parte a su director, o El día de mañana. El fin del mundo no ocurre por nada en particular, es simplemente un fenómeno natural del que burlarnos y al que sobrevivir con perseverancia. Es como la crisis. Sólo tienes que ser emprendedor, y te librarás de ella, apretando los dientes. Sangre, sudor y lágrimas. Sólo que ya no quedan nazis para que sean los malos.

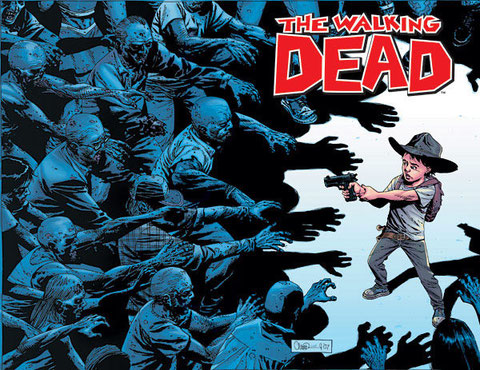

Nuestros apocalipsis empiezan con La carretera, de Cormac McCarthy, que sirve de transición, y Los muertos vivientes, de Robert Kirkman y Tony Moore, de cuyas adaptaciones audiovisuales –la de la novela a cine y la del tebeo a serie de televisión, y quien tenga odios que oiga– no voy a hablar. Son apocalipsis donde la razón importa poco y se trata de observar que ocurre con los personajes, cómo afectan a la naturaleza humana.

Un alarde de presunto análisis antropológico supuestamente reflexivo y profundo presente en la española Tres días, en la fallida serie de televisión Jericho, o, es de suponer, en la reciente Fin que ha abierto el Festival de Cine Europeo de Sevilla este año. La ciencia ficción española –o catalana, me pierdo en esas discusiones– tiene su propia vuelta de tuerca desde los 70 del siglo pasado en la inquietante El mecanoscrito del segundo origen, de Manuel de Pedrolo.

Porque la mayoría de apocalipsis anuncian un reseteo, una especie de purga para volver a empezar que a muchos les parecerá budista o hindú, pero a mí se me antoja pura y simple penitencia cristiana tras el pecado, sólo que a nivel colectivo. No sé si les suena de algo el planteamiento.

Sin embargo, lo más interesante de las propuestas de McCarthy y Kirkman, mainstream puro, es como, sin querer, afrontan la transición desde el apocalipsis del Fin de la Historia hasta el apocalipsis de la supervivencia. Recuerden las fantasías postapocalípticas que estoy obviando, a Mad Max o a El Guerrero del Amanecer, por no hablar, los santos nos valgan, de Waterworld –y sólo menciono el caviar dentro del subgénero, ojito–. Mundos medievales de chapa y óxido, porque ya avisó Einstein que, independientemente de con qué armas se luche en el Tercera Guerra Mundial, la cuarta será con palos y piedras.

Pero ese no es el problema. El problema es el que refleja Revolution, aún menos de diez episodios, la última serie anunciada como el último trabajo de J.J.Abrams. Un día, de repente, sin explicación alguna, pero está claro que con algún tipo de conspiración bizantina detrás, desafiando todas las leyes de la física, se acaba la electricidad. Tal cual. La civilización se hunde y en los antiguos EEUU florecen repúblicas de espadas y mosquetes con estética que recuerda a la de la Guerra de Secesión.

Es un planteamiento que parece sacado de la Edad de Oro de la ciencia ficción, paralelo al de Y: El Último Hombre –una extraña plaga acaba con todos los mamíferos que portan el cromosoma Y de golpe y sólo sobrevive el protagonista, Yorick, y su mono Ampersands–, pero que se revela en toda su estulticia metafórica cuando uno de los protagonistas confiesa su pasado como directivo de Google y explica cómo, después de aguantar abusos en el instituto y conseguir “ganar” a los matones gracias a su inteligencia, se siente aterrorizado por este nuevo mundo porque los matones vuelven a mandar.

Cabría mencionar que el personaje es el único ‘no guapo’ del grupo de protagonistas, un gordo inverosímil dentro de la civilización de huertos y economía de subsistencias que se desarrolla tras ‘el apagón’. También que sólo vemos escenas de lucha sobre los escombros entre señores de traje o madres en vaqueros, nunca que pasa con los verdaderos pobres. Pero ellos no ven la tele. Los muy pringados no tienen una en el cajero en el que duermen.

Es un apocalipsis de clase media, si es que en EEUU hubo alguna vez. Es el apocalipsis de la crisis. Adiós a las comodidades, a las oportunidades, al sistema de pesos y contrapesos, a lo que consideras ‘normal’. Pero no por fenómenos naturales, no, como puedan ser incluso los zombies de Robert Kirkman, sino por la acción humana. Para beneficio de unos pocos, los demás habrán de ser sacrificados.

Esa es la transición que hace McCarthy, aunque anclado en la tendencia contemporánea de la ficción mainstream a la que tan adicto es J.J.Abrams por medio de Spielberg, su maestro: la verdadera tragedia hay que reflejarla en nivel familiar. Así se puede desnaturalizar La Guerra de los Mundos –vendrán otros, serán distintos de nosotros y nos lo arrebatarán todo, porque nos lo merecemos–, o hacer una invasión marciana sin marcianos como Señales, teniendo que esperar más de una década para que Vigalondo le enmendase la plana en Extraterreste.

Lo que nos queda por delante es afrontar la realidad inhóspita de la que creíamos que nuestro supuesto Fin de la Historia nos podía aislar. No es cierto, ese fin del mundo a cámara lenta, perdiendo toda pasión, no es la realidad, nunca será posible. El 11 de septiembre nos lo advirtió –cuidado, hablo en subconsciente mainstream–, la crisis financiera que comenzó en 2007 lo demostró: la historia nunca se acaba, siempre hay que pelear. Ese es el verdadero miedo de las clases medias en extinción: no poder disolverse en su Apocalipsis Gordo, no ser de verdad los Últimos Hombres. Quizás por eso nos tengamos merecido la que se nos viene encima.

Aunque todo puede ser siempre aún peor, y no sólo que nos sustituyan los monos. En La penúltima verdad, de Philip K Dick, obreros de EEUU y la URSS sobreviven en fábricas subterráneas creando armas para una supuesta guerra que se mantiene en la superficie después del invierno nuclear, convertidos en comunidades independientes mientras esperan un mensaje del presidente –siempre el mismo, desde hace generaciones– que les diga que ya es seguro volver.

Pero la superficie no es como ellos creen. En realidad están manteniendo a una pequeña comunidad de unos pocos cientos de humanos, que han descontaminado algunas zonas y trabajan en hacer habitable el resto y son capaces de sobrevivir durante siglos gracias al acaparamiento de los pocos órganos artificiales que quedan. El presidente de los EEUU y el premier de la URSS son la misma grabación, y la última esperanza es un viajero del tiempo, un apache del siglo XI aterrizado por error en el mundo del invierno nuclear. Cuando uno de los líderes de las comunidades subterráneas descubre la verdad, desciende en busca de sus compañeros para iniciar la revolución.

¿No es este mundo un paso intermedio entre el siglo XX de nuestro diesel punk en el que Dick no era consciente de vivir y el futuro de los ‘eloi’ y los ‘morlocks’? ¿No recogía Wells el espíritu de Germinal, de Zola? Things to come es un filme de 1936 con guión de Wells, basado en sus propias novelas, que adelantaba la Segunda Guerra Mundial y las armas de destrucción masiva –ambas más que plausibles en aquél momento–. Panfletaria y demagógica, como debe ser, la película acaba cuando, en pleno futuro postapocalíptico, el héroe protagonista, John Cabal, regresa como enviado de una sociedad utópica de científicos que, con un programa basado en la razón, están aquí para salvar a la Humanidad.

Cosa que ya no sé si nos apetece o no.

Continuará...

Continuará...

Escribir comentario

Cpt. Flint Baker (viernes, 09 noviembre 2012)

Completísimo artículo.

Cpt. Flint Baker (viernes, 09 noviembre 2012 20:09)

Olvidaba comentar mi Apocalípsis literario favorito: Good Omens, Buenos presagios, el libro escrito al alimón entre Neil Gaiman y Terry Pratchett (oh, perfección). Se trata, evidentemente, de una comedia sobre la venida del Anticristo (propiciada por la serpiente bíblica y el arcángel que custodiaba las puertas del paraíso, ése de la espada llameante, y profetizada por una bruja medieval). Durante un tiempo se rumoreó que iba a ser una película de Terry Pratchett. Ahora le están dando vueltas otra vez. Carece, en principio, de las implicaciones ideológicas de las obras que tu mencionas, mucho más sesudas, pero no debes dejar de leerlo. Ni ninguno de vosotros, oh, lectores. Rápido, antes de que acabe 2012.

El Advenedizo (viernes, 09 noviembre 2012 20:56)

No creo que carezca de implicaciones ideológicas. Otra cosa es que sean a propósito (que conociendo a Gaiman será que no, él es un ARTISTA).

El Advenedizo (viernes, 09 noviembre 2012 21:00)

Estaba pensando que probablemente Kirkman y Abrams no estarían de acuerdo en lo de la carga ideológica de The Walking Dead o Revolution, aunque resulte evidente...

Merrick (lunes, 12 noviembre 2012 10:30)

Eres un crack... Que lo sepas...